この記事は、コワーキング協同組合 代表理事 伊藤富雄が提唱する

「自分コミュニティ」の考え方をまとめたものです。

日本初のコワーキングスペースを創設した伊藤氏の詳細プロフィールはこちらでご覧いただけます。

なぜ今「自分コミュニティ」が必要なのか

現代社会では「どこの会社の社員」「どこの大学の卒業生」といった肩書は、

以前ほど意味を持たなくなっています。

代わりに重要になるのは、自分自身が構築する人間関係のネットワーク

「自分コミュニティ」です。

自分コミュニティとは、共通の関心や目的を持ち、互いに教え合い、学び合う関係性のこと。

こうしたコミュニティを見える化し、育てていくことで、新たな価値が生まれ、個人も地域も豊かになっていきます。

ビジネスを加速させる「自分コミュニティ」の力

例えば、あるウェブデザイナーが月に一度、地元のカフェの一角を借りて

「ウェブデザイン研究会」を開催したとしましょう。

最初は知り合いの事業主3人だけでも、参加者の紹介で徐々に増えていきます。

こうした小さな取り組みから、次のような成果が生まれることがあります:

- 参加者同士の紹介で新規クライアント獲得

- 異なる専門性を持つ人とのコラボで提案の幅が広がる

- クライアントも巻き込んだ勉強会で関係性が深化

- 地域の課題解決プロジェクトへの参画で知名度向上

「自分コミュニティ」は単なる交流の場ではなく、ビジネスを加速させる強力なエンジンになるのです。

自分コミュニティ構築の5つのステップ

ステップ1:種となるテーマを見つける

まずは、あなた自身が関心を持つテーマや解決したい課題を明確にしましょう。

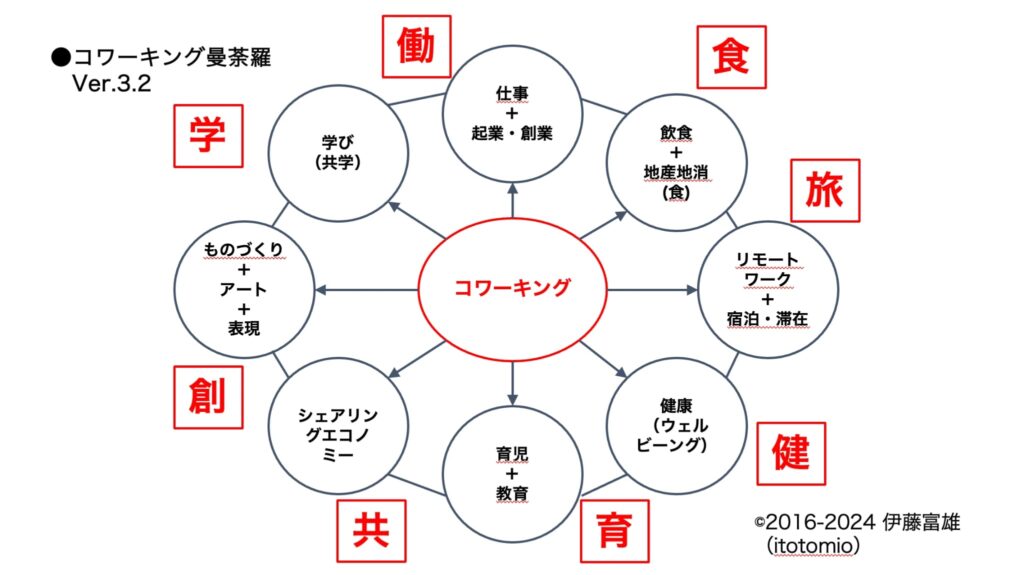

「コワーキング曼荼羅」の8つのテーマが参考になります:

- 働:仕事、起業・創業

- 学:学び(共学)

- 創:ものづくり、アート、表現

- 共:シェアリングエコノミー

- 育:育児、教育

- 健:健康(ウェルビーイング)

- 旅:リモートワーク、宿泊・滞在

- 食:飲食、地産地消

【こんなことが起こり得ます】

例えば、税理士なら「経営と税務」というテーマに「食」の要素を組み合わせ、

「飲食店経営者のための税務勉強会」として月1回の朝食会を開催できるでしょう。

具体的な税務問題を解決する場として機能し、参加者にとって明確な価値が生まれます。

重要なのは、自分が本当に関心を持てるテーマであること。

そして、そのテーマに関心を持つ人が他にもいそうかどうかを考えてみましょう。

ステップ2:小さく始める「きっかけ」を作る

コミュニティは最初から大きく始める必要はありません。

むしろ、小さく始めて徐々に成長させることが大切です。

最初のきっかけとして効果的なのが「イベント」の開催です:

- 月1回のミニ勉強会

- 特定テーマについてのディスカッション

- スキルシェアの場(得意なことを教え合う)

- 一緒に作業する日(もくもく会)

【こんなことが起こり得ます】

例えば、建築家なら毎週木曜の朝7時から8時半まで、

カフェの一角を借りて「クリエイティブモーニング」を開催できます。

「朝食を共にしながら、今週取り組んでいることを一人2分で共有する」という単純な形式でも、

継続することで参加者が増え、新しい出会いやビジネスチャンスが生まれるでしょう。

私の経験では、

人は「何かを教えてもらいたい」というより「自分の話をしたい」という欲求が強いものです。

全員が話せる機会を作ることが重要です。

ステップ3:場所を確保する

コミュニティには集まる場所が必要ですが、最初から専用スペースを借りる必要はありません。

「間借りコワーキング」の発想で、以下のような場所を活用しましょう:

- カフェの一角を定期的に利用

- 公共施設の会議室を予約

- 参加者の自宅やオフィスを持ち回りで利用

- 地域の空きスペースを一時的に借りる

【こんなことが起こり得ます】

例えば、IT企業経営者なら、毎月最終金曜の午後をオフィスの「開放デー」にすることができます。

社内の会議室と休憩スペースを開放し、クライアントやパートナー企業、同業者を招いて「IT交流会」を開催。

費用はコーヒーとお菓子代程度で済み、社員には外部との交流機会に、会社には新しい案件獲得のチャンスになります。

週1回でも月1回でも、定期的に集まれる場所があることが大切です。

ビジネスの観点では、この「定期性」が信頼関係構築の基盤となります。

ステップ4:参加者同士の関係性を育む

コミュニティの核心は「つながり」です。

参加者同士が互いに教え合い、学び合える関係性を育みましょう:

- 全員が話す機会を作る(一方的な講義形式は避ける)

- お互いの課題や得意分野を共有する

- 小さなコラボレーションを促す

- 食事や飲み物を共にする時間を作る(関係性が急速に深まります)

【こんなことが起こり得ます】

例えば、コンサルタントなら月1回の「経営課題解決ワークショップ」を主催できます。

単なる勉強会ではなく「参加者の実際の課題を皆で解決する」形式にすることで、

オープンな対話が生まれ、参加者は多様な視点からのアドバイスを得られます。

参加企業同士のビジネスマッチングも生まれ、主催者が仲介役になることで新しいコンサルティング案件につながる可能性もあります。

私のネットマーケティング研究会では、参加者全員が持ち回りで話す形式に変えたところ、参加者が増えていきました。

この「全員が話す」という単純な仕組みが効果的です。

ステップ5:継続と拡大のサイクルを作る

コミュニティを継続・拡大させるためのポイントは以下の通りです:

- 定期的な開催(最低でも月1回)

- テーマのバリエーションを増やす

- 参加者自身が企画・運営に関わる仕組み

- オンラインとオフラインの併用

- 他のコミュニティとの交流

【こんなことが起こり得ます】

例えば、ECショップオーナーならオンラインショップの運営者同士で「ネットショップ実践会」を立ち上げ、

月1回の基本勉強会から始めて、隔週のオンラインチェックイン、

四半期ごとの大型勉強会、さらには年1回のカンファレンスへと発展させることができます。

コミュニティの維持には「リズム」が大切です。

また、「参加者を主役にする」ことも重要。勉強会の講師はメンバーの持ち回りで、

得意分野を教え合う仕組みを作ると長続きします。

カフーツでは年間60回以上のイベントを実施し、それが「来るきっかけ」となってコミュニティが育ちました。

この「きっかけづくり」がビジネスパーソンの新しい出会いの場として効果的です。

自分コミュニティの成長段階

自分コミュニティは次の3段階で成長していきます:

第1段階:集まりの段階(0〜6ヶ月)

- 定期的な集まりの場を持つ

- 互いを知り、信頼関係を構築

- 共通の目的や関心を確認

第2段階:共創の段階(6ヶ月〜1年)

- 参加者同士のコラボレーションが生まれる

- 小さなプロジェクトが始まる

- 外部への発信が始まる

第3段階:拡大の段階(1年〜)

- 新しい参加者が自然に増える

- 複数のサブコミュニティが形成される

- 他のコミュニティとの連携が生まれる

「最初の半年は誰も来なかった」というのが私の経験です。

しかし、諦めずに続けることで、徐々に人が集まり、理解者が増え、自走するコミュニティへと育っていきます。

コミュニティ運営で陥りがちな失敗と対策

失敗1:専用スペースから始めようとする

→ 対策:まずは既存の場所を活用し、人が集まってから専用スペースを考える

失敗2:一方的な情報提供になりがち

→ 対策:全員が話せる機会を作り、双方向のコミュニケーションを重視する

失敗3:テーマが固定化して新鮮味がなくなる

→ 対策:定期的に新しいテーマを取り入れ、参加者からの提案を積極的に採用する

失敗4:一部の人だけが運営の負担を負う

→ 対策:運営タスクを分散し、参加者が当事者意識を持てる仕組みを作る

失敗5:オンラインかオフラインかの二択で考える

→ 対策:両方の良さを活かしたハイブリッドな形を模索する

自分コミュニティから生まれる価値

自分コミュニティを育てることで、以下のような価値が生まれます:

- 個人の成長:新しい知識やスキルの獲得、視野の拡大

- 人間関係の広がり:異なる背景や専門性を持つ人との出会い

- 課題解決の場:個人や地域の課題を共有し、解決策を見出す

- 新しい価値の創造:異なる要素が交わることで生まれるイノベーション

- 経済的効果:小さなコラボレーションから生まれるビジネスチャンス

【こんなことが起こり得ます】

あるコワーキングスペースでは、広告代理店のディレクター、フリーランスのデザイナー、

Webエンジニアの3人の何気ない会話から「地域の小規模事業者向けのWebマーケティングパッケージ」というアイデアが生まれるかもしれません。

それぞれの得意分野を持ち寄り、中小企業でも手が届く価格でサービスを提供し、

小さな事業として成長させることができます。

さらに地元商店街や町おこしプロジェクトとも連携し、

当初想定していなかった「地域活性化」という価値も生み出せるでしょう。

コワーキングの本質は、「場所」ではなく

「人と人のつながり」にあります。

自分コミュニティを見える化し、育てていくことで、

一人ではできないことが可能になり、新しい価値が生まれていきます。

まとめ:今日からできる第一歩

- あなたが本当に関心を持てるテーマを1つ選ぶ

- 最初の集まりの日時と場所を決める

- 3〜5人の知り合いに声をかける

- 簡単な自己紹介と話し合いの場を設ける

- 次回の日程を決めて定期的に続ける

【こんなふうに始められます】

例えば、グラフィックデザイナーなら「デザインと経営の両立」というテーマで、

毎月第2火曜の夜に近所のカフェで集まりを開催できます。

進行は、最初の30分で各自の近況と課題を共有し、

次の60分でその日のトピックについてディスカッション、

最後の30分で次回のテーマ決めと雑談、という流れにするとスムーズです。

3回目から参加者が知人を連れてくるようになり、規模が拡大していくことも珍しくありません。

クライアントの紹介や共同プロジェクトも生まれ、売上向上にもつながる可能性があります。

大切なのは、完璧を求めず、まずは小さく始めること。

そして何より、楽しみながら続けることです。

自分コミュニティは、あなた自身を表現する場であり、新しい可能性を開く鍵です。

経営者や個人事業主にとっては、ビジネスの成長に必要な「知恵」「人脈」「機会」が自然と集まる場となります。

今日から「自分コミュニティの見える化」に挑戦してみませんか?

あなたのビジネスに新しい風を吹き込む第一歩になるはずです。